先日のことですが、「鼻にビーズが入った」とのことで子供さんが受診されました。

鼻の中を観察する器具はこれです↓

![IMG_1410[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/02/IMG_14101-e1517743736737-300x400.jpg) 鼻鏡と言います。

鼻鏡と言います。

このようにして使います↓

「Drが器具を強く握る→器具先端部分が広がる→鼻の中も広がる」

という仕組みになっています。

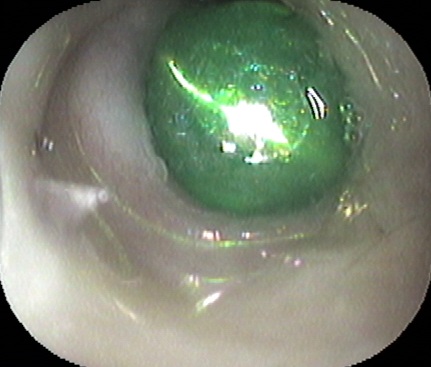

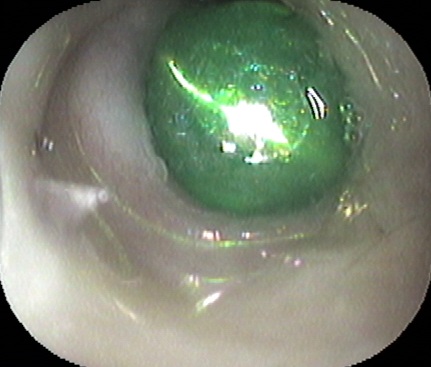

早速の観察してみると

ビーズがありました↓

ビーズを摘出するには

摘出する器具を入れるためのスキマが必要です。

通常ならピンセット↓

ダメなら フックの付いた器具↓

ダメなら フックの付いた器具↓

を使います。

を使います。

いざ取ろうとしましたが、鼻にチカラが入っているせいか ピンセットを入れるスキマがありません。「うーんどうしようかと」考えているうちに

・鼻汁でビーズがすべりやすくなり

・鼻のチカラが抜けてきました

そして ビーズが自然と鼻鏡の中に滑り込んできました↓

![IMG_1405[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/02/IMG_14051-e1517745234270-300x400.jpg)

おお なんとラッキー

イメージ図↓

![IMG_1402[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/02/IMG_14021-500x375.jpg) 追加の器具を使うことなく、そのまま摘出しました。

追加の器具を使うことなく、そのまま摘出しました。

ほとんど泣くことなく摘出完了しました👏

お利口さんにしていただきありがとうございました🙏

J〇バンクさんからこんなものをいただきました。

![IMG_6394[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_63941-e1515674103837-768x1024.jpg)

当院は「りす🐿」がトレードマークなので「おっ、いいじゃん」と思いましたが

実はこれ 「りす」の形をした文房具なのですが、何か分かりますか?

![IMG_6407[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_64071-e1515674351684-768x1024.jpg)

最初 外れた時は「ゲゲッ 」と思いましたが、こんな風に外れます↓

」と思いましたが、こんな風に外れます↓

![IMG_6402[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_64021-1024x768.jpg)

![IMG_6398[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_63981-1024x768.jpg)

![IMG_6395[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_63951-1024x768.jpg)

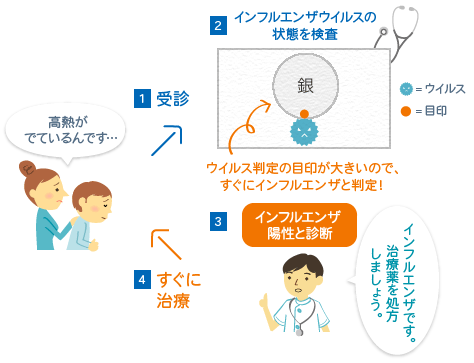

インフルエンザウィルスの検出を「より早く、より的確に」との思いから、高感度検査装置、『富士ドライケムIMMUNO AG1(富士フイルム社)』を2台導入しました。

![IMG_6759[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_67591-500x375.jpg)

TVCMでやっているあの装置です。

写真技術の応用によりウィルスの検出感度を向上させ、ウィルスが少ない発症初期の段階でも検出が可能です。

インフルエンザウイルスは、ウイルスの増殖スピードが極めて速く24時間で1個のウイルスが100万個 に急増すると言われています。

に急増すると言われています。

このウイルス増殖は発症後おおむね48時間以内に終息するため、ウイルス増殖を抑える抗インフルエンザ薬は48時間以内に内服することが重要です。

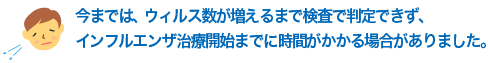

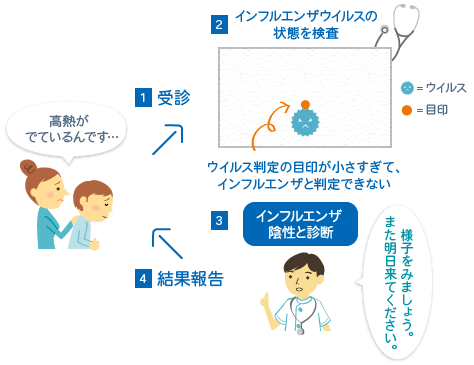

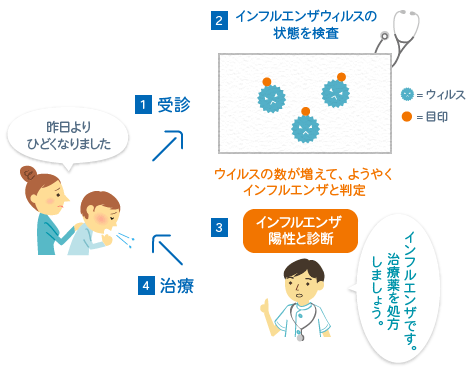

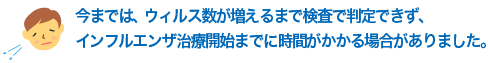

これまでは使用してきたインフルエンザ検査キットは、発症6時間以降で判定可能であり十分活躍をしてきたのですが、今年は状況が違います。インフルエンザの患者さんが多数で、しかも熱が出てすぐ受診というパターンが多いのです。そこで富士フィルムの技術の出番です。

インフルエンザの高感度検出技術とは?

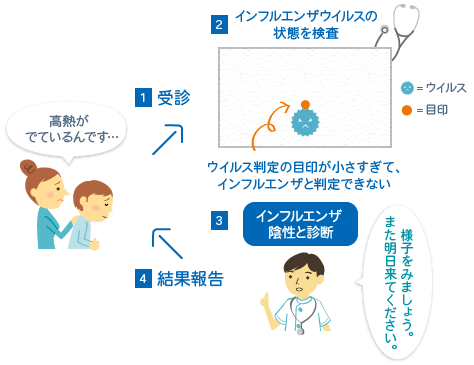

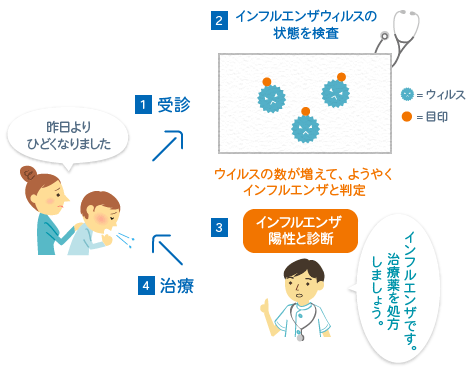

これまでの検査方法では、時間がたってウイルスの数が増えるまでインフルエンザと診断できませんでした。そこで、ウイルスの判定の目印「金コロイド」を、「銀 」によって約100倍大きくする新技術により、ウイルスが微量でもインフルエンザを発見しやすくしました。

」によって約100倍大きくする新技術により、ウイルスが微量でもインフルエンザを発見しやすくしました。

例えば、「 お子様のインフルエンザ診察の場合」

診察1日目(感染初期)

診察1日目(感染初期)

診察2日目

診察1日目(感染初期)

早期判定が可能であれば、「当日検査陰性で翌日再受診」という煩わしさから解消されるのに加え「より早く、症状が軽いうちの治療」が可能となります。その結果回復が早くなり、重症化の予防に役立ちます。また周囲への感染拡大を防ぐという観点でも有効です。

(専用試薬の供給不足により、機器が使えない場合もございます。ご承知おき下さい)

インフルエンザが流行しています。インフルエンザの感染経路としては

①空気感染

②飛沫感染

③接触感染

上記の3つがありますが、これらの詳細については、ネットの各サイトで詳細に書かれているのでここでは省略させていただきます。

毎日診療をしていて、親御さんから以下のような質問をされることがあります。

「子供がインフルエンザになりました。他の家族にうつさないためにはどうしたらいいですか?」

家族内感染予防についての質問です。

これは重要 と思われる点を挙げたいと思います。

と思われる点を挙げたいと思います。

①診断された子供さんのマスク着用です。

当院1/5付けブログでも紹介しましたが、咳やくしゃみをする際にしぶきが2m程飛ぶ と言われています。

と言われています。

したがってこれを防ぐことは大変重要です。マスク無しの状態ですとウィルスが部屋中に拡散してしまい、部屋の換気・加湿をいくらしても意味がありません。無意識に鼻や口を触ってしまうことも防げます。

②診断された子供さんを他の家族となるべく接触させないこと(=隔離)です。

これについても上記と同様の理由です。行動範囲を限定することで、指先・手にウィルスが付着→ドアノブ、コップ、タオルを介して家族へうつる といったことも回避しやすくなります。

③使った後のティッシュは封印

これが意外と盲点です。鼻をかんだ後のティッシュにはウィルスが沢山含まれています。これを隔離部屋の専用ゴミ箱へ捨ててきちんと処理することが重要です。

たしかに小さな子供さんですと上記①②を実行するのは現実的に不可能かもしれません。

しかしながら、毎日診療をしていくなかで

「1週間たったけれど、上の子・下の子にうつりませんでした 」とコメントするお母さん方の話を聞くと、やはり①②を実践されていました。

」とコメントするお母さん方の話を聞くと、やはり①②を実践されていました。

特に子供さんを看病するお母さん方は大変かと思いますが、上記を参考にしていただければ幸いです。

1/25(木)は休診日でしたが、今日1/26(金)は診察日なので雪かき をしました。

をしました。

![IMG_6703[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_67031-500x375.jpg)

![IMG_6707[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_67071-500x375.jpg) 朝から良い運動になりました

朝から良い運動になりました

クリニック北側道路は凍結❄️しております。

皆さん気をつけてお越しください。

以前に当院ブログで「自宅でのスマホの活用の仕方」について書きましたが、

今回は「当院での診察中の活用」について書きたいと思います。

診察中にiPad・スマホを使って説明することが多くなってきました。

どういう場合かと言いますと

例えば、

例① 「耳の痛み・痒み」で受診された患者さん

毎日綿棒で耳掃除をしているとのこと

耳内はファイバーでお見せすることが出来ます(壁が高度に腫れており奥が見えません)↓

耳入り口は(ファイバーではなく) iPadやスマホですぐに写真を撮ってお見せすることが出来ます↓

入口がひどい炎症を起こしていても自分で見えない為、気が付いていない患者さんも多いのです。

入口がひどい炎症を起こしていても自分で見えない為、気が付いていない患者さんも多いのです。

現在の状態をiPad・スマホ画像で見ていただき、耳掃除をし過ぎないようにお話しすることが出来ます。

例② 次に 指で触ると「耳入り口にシコリがある感じ」との主訴で受診された患者さん こういった症例もすぐに撮って説明することが出来ます。

こういった症例もすぐに撮って説明することが出来ます。

iPad・スマホは便利ですね。

当院は開院して8年目になります。

建物の一部である野立て看板が経年変化で白っぽくなってきました。

![IMG_5519[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_55191-e1516282716877-300x400.jpg)

夜間点灯すると、まるでグラデーション状態 (本当は違います)

(本当は違います)

![IMG_5531[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_55311-e1516282736884-300x400.jpg)

「やっぱ看板は大事でしょ 」 ということで新しくすることに🛠

」 ということで新しくすることに🛠

![IMG_6527[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_65271-e1516286489903-300x400.jpg)

分厚いレジャーシートの様な素材になっており

![IMG_6533[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_65331-1-e1516286511795-300x400.jpg)

外してみるとこんなに大きいのです ↓

↓

![IMG_6581[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_65811-500x375.jpg)

![IMG_6587[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_65871-e1516286826137-300x400.jpg)

新しい看板は さすがに綺麗

新しい看板は さすがに綺麗 です。

です。

以前に当ブログで 「病気の原因は複数?」という内容でお伝えしたことがありました。

今回も同じことがありましたので書かせていただきます。

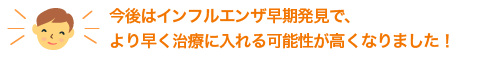

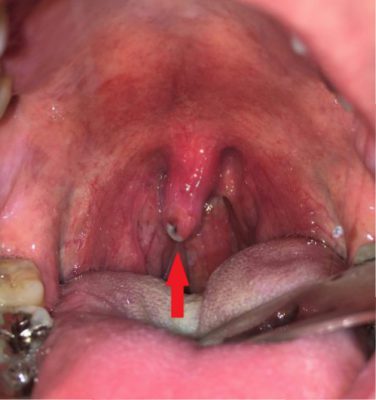

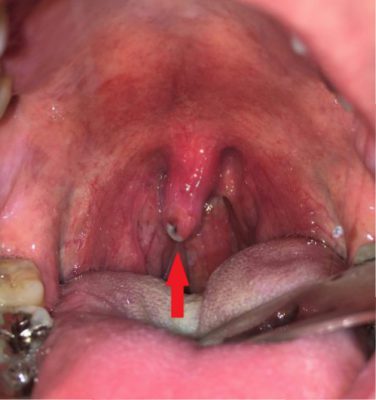

「嚥下時の痛み」で受診された患者さんです。数日前にカワハギを食べたそうです。

ノドを診てみると↓

口蓋垂(のどちんこ)に傷がありました。

これが痛みの原因と思われましたが、念のため左の扁桃をピンセットで探ってみるとひっかかる物が触れました(下図の黄色)。

表面に食物残さ(たべかす)が付着しており、魚骨とは断定出来ませんでしたが摘出してみると↓

ありました

ありました

見えていた部分はごく一部で、(上図イラストの 細い黄線のように)大部分は迷入していたようです。

患者さん曰く、魚骨を取りたくて「ご飯を丸呑み」していたとのこと。

摘出後に痛みが無くなったのを確認し帰宅していただきました。

本日の教訓

『病気の原因は一つだけとは限らない』

先日のことです。

以前から耳に「できもの」があり気になるとのことで当院を受診された患者さんがおられました。

拡大してみると↓

小さいですがこれは「粉瘤(ふんりゅう)」と言われる皮下のできものです。別名:アテローム とも言われています。

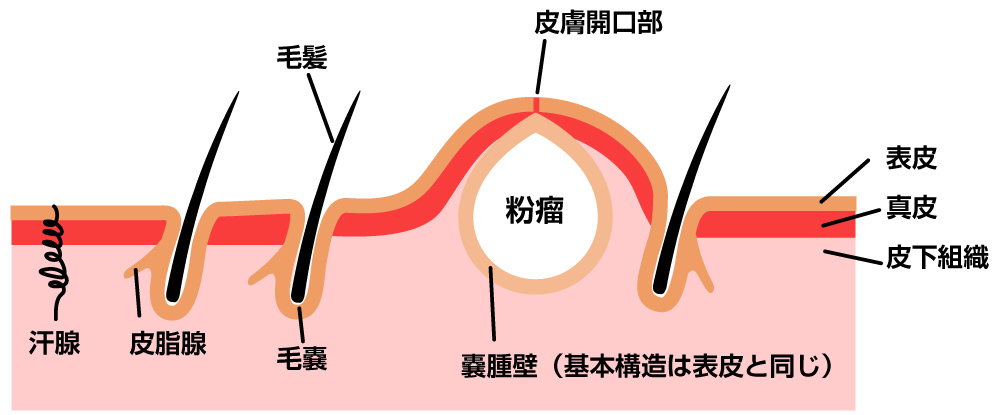

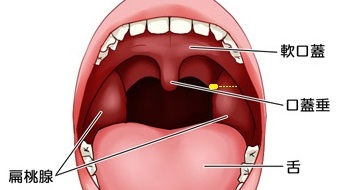

粉瘤について述べてみたいと思います。

粉瘤とは、正常な皮膚の中に嚢胞(のうほう)という袋ができ、袋の中に角質や皮脂などの老廃物がたまったもののことです。別名として、類表皮嚢腫(るいひょうひのうしゅ)、表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)、アテローム、アテローマとも呼ばれています。

アテロームという言葉は、動脈硬化で血管の壁にたまっているコレステロール(粥腫)のことも指します。しかし粉瘤と動脈硬化は関係ありません。たまたま同じ名前で呼ばれているだけです。

粉瘤を観察すると、嚢胞の内側につながる黒い穴が開いています。皮膚開口部と言うのですが、「へそ」とも呼ばれます。

粉瘤の見た目には以下のような特徴があります。

- 皮膚がドーム状に盛り上がっている

- 大きさは数mmから10cm以上までさまざま

- 真ん中に小さな黒い点(へそ)が見える

- 押すと白か黄色のドロドロした臭い膿が出る

粉瘤ができる場所は?

粉瘤は以下のように体のどこでもできるものです。

- 頭

- 顔面

- 耳たぶ・耳の裏側

- 背中

- おしり

- 胸

- お腹

- 手足

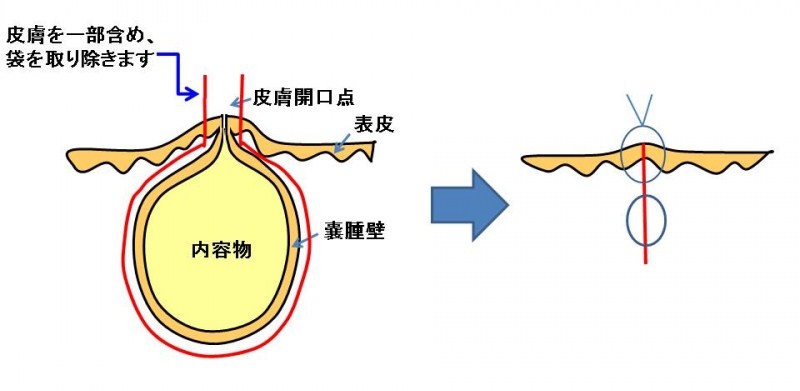

粉瘤は治療が必要?

粉瘤は放置しても問題はありません。ただし次のような理由があれば治療が必要です。

- 美容(見た目)的に気になって困る

- ジャマになる

- ばい菌が入って、腫れる・膿が出る

粉瘤が出来る原因は分かっていません。

粉瘤は潰しても治りません。潰しても中身の袋(嚢胞)は残っているためです。

粉瘤を潰してはいけません。潰すと、ばい菌が入り腫れが悪化する可能性があります。

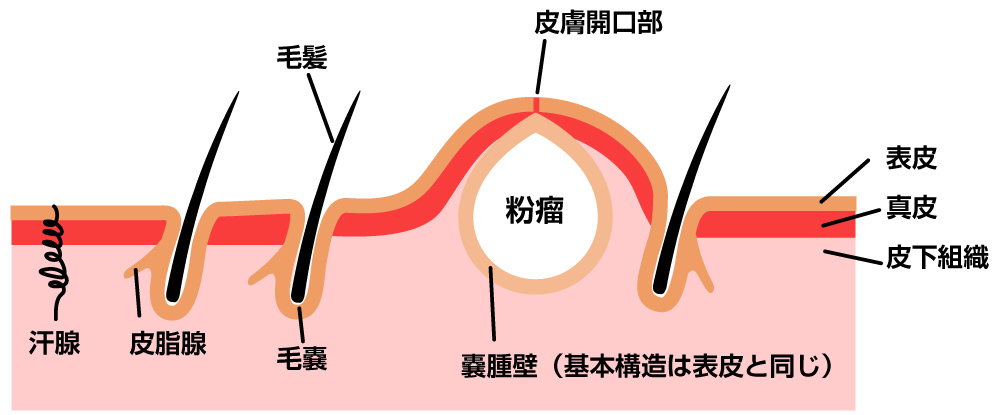

治療としては抗生剤を使ったり、(効果は一時的ですが)排膿させる方法もありますが、根本的治療は手術になります。

手術は以下の要領でおこないます。

手術が必要な場合は、(当院ではなく)総合病院を紹介させていただきます。

手術が必要な場合は、(当院ではなく)総合病院を紹介させていただきます。

今回の患者の場合は非常に小さく、炎症も繰り返していないので様子をみていただくことになりました。

《1/12AM休診》

1/12(金)AMはスタッフ研修のため臨時休診とさせていただきます。

本日(1/9)より新学期が始まり、インフルエンザのさらなる流行が予想されます。

インフルエンザ診断のポイントは早期発見・早期治療です。

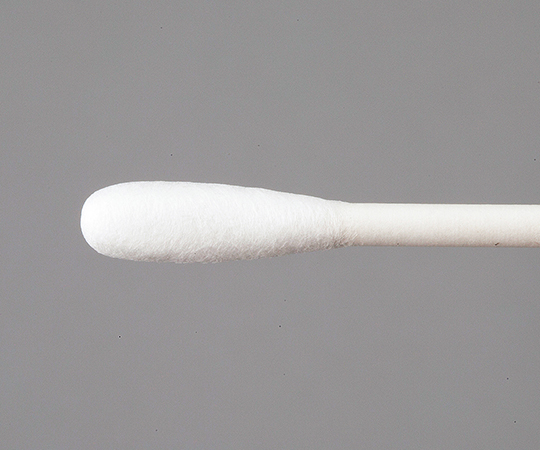

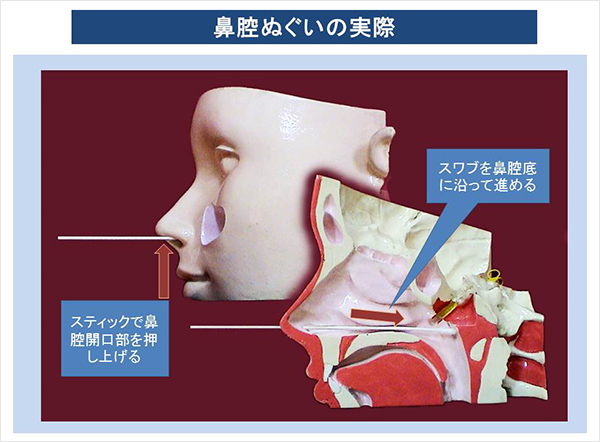

診断には検査キットを使うわけですが、このキットの精度はおおむね70%と言われています。この精度を少しでも上げるために、なるべく良い検体を痛み少なく採取することが重要と考えています。

ここで、当院ならではの「こだわり」を紹介させていただきます。

-

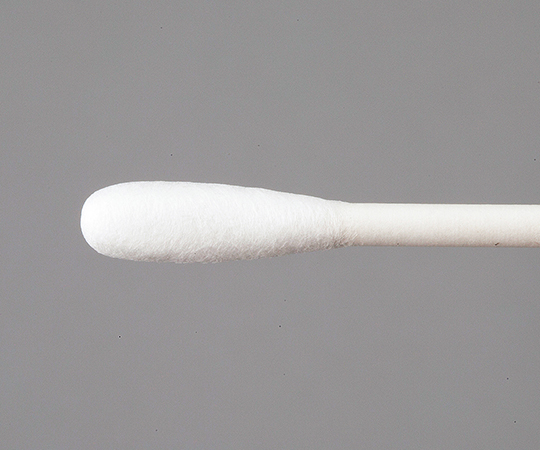

検体採取の器具(鼻の中に入れるスワブと呼ばれる綿棒)

綿棒は検査キットに付属されていますが当院ではこれは使っていません。「優れていると思われる綿棒」を別途 購入して使用しています。綿棒を色々と検討した結果、(高価ではありますが)イタリア製のこの綿棒が一番優れていると思われました。

理由は:①長い棒本体が柔らかく・しなやか

②先端部分が(通常の硬い綿ではなく)ブラシ状となっておりで検体をしっかり吸着

通常の硬い綿↓

当院採用のブラシ状の綿棒↓

-

検体採取の方法

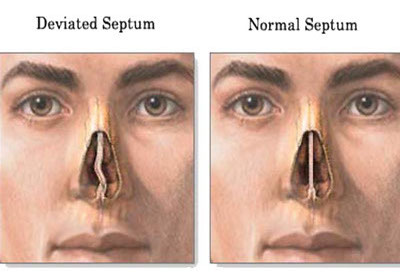

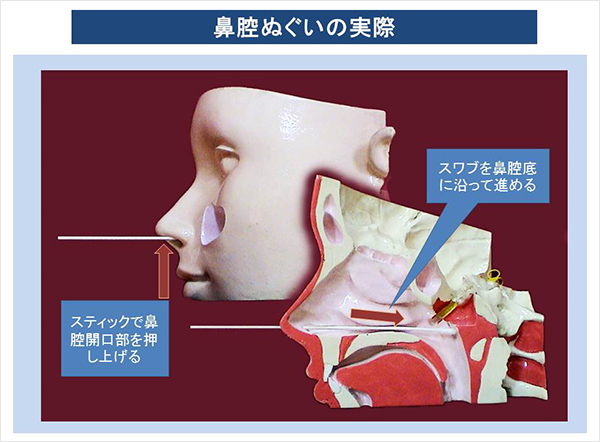

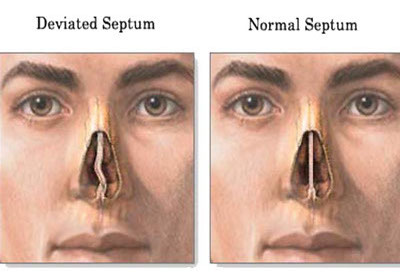

まずは鼻の中を観察し、狭い部位を避けて綿棒を入れていきます。

下の図の左側の様に鼻中隔弯曲があると綿棒が入らず痛みを伴う、そこは避けて綿棒を進めていきます。

その他には(当然ですが)詳細な問診等、診断率を上げるために日々努力をしております。

《1/12AM休診》

1/12(金)AMはスタッフ研修のため臨時休診とさせていただきます。

![IMG_1410[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/02/IMG_14101-e1517743736737-300x400.jpg) 鼻鏡と言います。

鼻鏡と言います。

ダメなら フックの付いた器具↓

ダメなら フックの付いた器具↓ を使います。

を使います。![IMG_1405[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/02/IMG_14051-e1517745234270-300x400.jpg)

![]()

![IMG_1402[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/02/IMG_14021-500x375.jpg) 追加の器具を使うことなく、そのまま摘出しました。

追加の器具を使うことなく、そのまま摘出しました。

![IMG_6394[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_63941-e1515674103837-768x1024.jpg)

![IMG_6407[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_64071-e1515674351684-768x1024.jpg)

![IMG_6402[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_64021-1024x768.jpg)

![IMG_6398[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_63981-1024x768.jpg)

![IMG_6395[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_63951-1024x768.jpg)

![IMG_6759[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_67591-500x375.jpg)

診察1日目

診察1日目

![IMG_6703[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_67031-500x375.jpg)

![IMG_6707[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_67071-500x375.jpg) 朝から良い運動になりました

朝から良い運動になりました

入口がひどい炎症を起こしていても自分で見えない為、気が付いていない患者さんも多いのです。

入口がひどい炎症を起こしていても自分で見えない為、気が付いていない患者さんも多いのです。 こういった症例もすぐに撮って説明することが出来ます。

こういった症例もすぐに撮って説明することが出来ます。![IMG_5519[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_55191-e1516282716877-300x400.jpg)

![IMG_5531[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_55311-e1516282736884-300x400.jpg)

![IMG_6527[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_65271-e1516286489903-300x400.jpg)

![IMG_6533[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_65331-1-e1516286511795-300x400.jpg)

![IMG_6581[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_65811-500x375.jpg)

![IMG_6587[1]](http://www.inoue-ent-cl.jp/webcms/wp-content/uploads/2018/01/IMG_65871-e1516286826137-300x400.jpg)

新しい看板は

新しい看板は

手術が必要な場合は、(当院ではなく)総合病院を紹介させていただきます。

手術が必要な場合は、(当院ではなく)総合病院を紹介させていただきます。